当屏幕前的甜言蜜语遇上现实中的四目相对,网恋奔现成为一场勇气与幻想的双重考验。据统计,中国约有34%的年轻人尝试过网恋,但最终选择见面的人不足半数。这条从数据包到心跳加速的路径,究竟藏着多少意想不到的剧本?

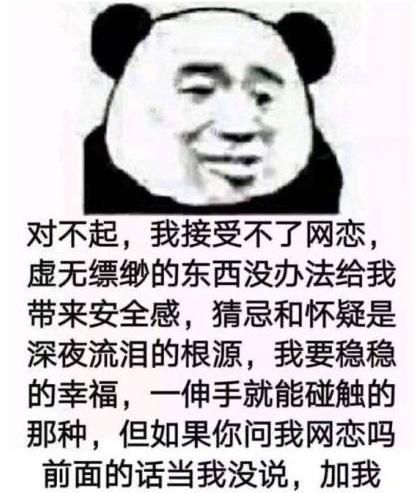

心理学研究显示,人类大脑在网恋时会自动补足30%的完美想象。那些深夜语音里温柔的声线,可能对应着见面时紧张到发抖的双手;游戏里为你挡刀的背影,现实中或许是个害怕蟑螂的普通上班族。这种认知偏差往往在见面前三小时达到峰值,又在相视一笑的瞬间土崩瓦解。

成功的奔现案例往往存在三个共同点:至少三个月的视频验证期、两次以上的临时爽约考验,以及最重要的——对"幻灭感"的心理预设。北京某婚恋机构调研发现,提前讨论过"最坏见面场景"的情侣,奔现成功率反而高出寻常网恋42%。

值得注意的是,当代年轻人发明了"缓冲式奔现"的新模式。从互换素颜照到共享实时定位,从连麦看电影到同步点外卖,这种渐进式的现实渗透正在消解"见光死"的魔咒。就像程序员调试代码,他们用分段测试代替了孤注一掷的全面上线。

当滤镜褪去后的真实面容终于浮现,或许网恋奔现的本质从来不是爱情冒险,而是一场关于接纳的成人礼。那些最终修成正果的案例告诉我们,真正经得起屏幕到现实考验的,从来不是完美人设,而是明知不完美仍愿相拥的勇气。